协和红色基因 | 谈太阶:从协和走出的新四军医院院长

在武汉协和医院的历史上

走出过一位著名的新四军战士

为抗日战争及全国解放做出过重要贡献

他,就是谈太阶!

李先念来湖北视察期间亲切会见谈太阶同志(武汉市卫生局供图)

从男护士到协和的普通技师,再到革命队伍里医疗战线的领导,谈太阶的一生可谓是精彩纷呈。回溯他人生路上的脚步,每一步都饱含着不屈的斗争精神;每一步都深深地打下了在协和从业的烙印。

谈太阶,1913年生人,籍贯湖北洪湖。1940年1月离开汉口协和医院参加新四军,同年加入中国共产党。

抗日战争时期,谈太阶曾任新四军豫鄂挺进纵队野战医院医务主任、院长。此外,他还担任过新四军第五师军医处处长,襄南军分区卫生科科长;解放战争时期,他任(前)中原军区江汉军区卫生部部长,鄂西北军区卫生部部长,江汉军区独立旅卫生部部长,襄南军分区卫生部部长。

中华人民共和国成立后,谈太阶任湖北省卫生处副处长,中南行政委员会工业部卫生处处长,中南行政委员会工业部防疫处处长、办公室主任,农工党武汉市委会副主委,武汉市卫生局副局长、局长。

那么,他当年为什么愿意离开大城市,到山沟里面去参加革命?在革命队伍里,他都经历了那些艰难险阻,又留下哪些动人的故事?

相对很多老医院,协和医院的历史资料相对完备。从1883年开始,伦敦会的毛毕(Mawbey)医生就将当年仁济医院的工作和账目印成书面报告。当然,这些报告都是全英文的。从此形成传统。

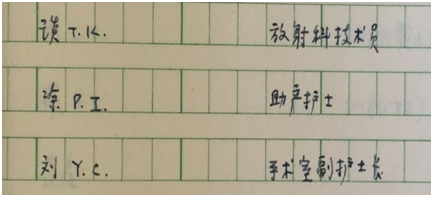

1935年,汉口协和医院的报告,在放射科技术员的后面有一个名字“谈 T. K”,在其后的有关X光室的介绍中有这样一段话:“我们在这方面的工作和1934年差不多,由于我们技术员已去上海培训,我们的工作受到了阻滞。”

此处的“谈 T. K”就是“谈太阶”。与之相应,1986年版的《协和医院志》也记载:“1932年—1933年,仅经过短期学习的办公室工作人员赵先生(B Chao)在X光室工作,1934年增加了护校毕业的谈太阶,1935医院送谈太阶到上海去参加专业培训,1936年返院,直到1940年2月谈太阶参加革命(解放后任武汉市卫生局长)。同年,由麻醉士张哲侯兼管X光室的工作,以顶替谈太阶离院的空缺。”

抗战胜利前,协和医院X光室不管是设备资源还是人员力量均比较薄弱。在其成立之初,并没有X光设备,如果需要此类检查,还要有求于同在汉口的“天主堂医院”,非常不方便。后来院方积极筹款购买,终于在1931年购进一台,并于7月份安装好。后来汉口突然遭遇1931年的大洪水,整个医院汪洋一片,X光机也差一点沉入水底,经大家全力抢险才保无虞。

1935年协和医院院务报告(管惠英译稿)中有关谈太阶的记载

1940年,时任协和医院放射科技术员的谈太阶离开武汉,奔赴新四军。这背后,是一段怎样的革命故事呢?又充斥着怎样的革命情怀和爱国精神?

1940年1月,美国著名的女记者艾格妮丝·史沫特莱与翻译安娥,到达新四军豫鄂挺进纵队司令部所在地——京山县八字门,采访鄂豫边区抗日根据地,了解当地医疗情况。在战地医院,豫鄂独立游击支队野战医院医务主任孙光珠代表新四军欢迎史莫莱特,表示即使条件再差,也有信心打败日本侵略者。孙光珠的致词,令史沫特莱非常动容,她怎么也没有想到,在这个偏僻山沟的简陋医院里,还有英语说得如此流畅的医生。她十分激动地表示,愿意设法帮助新四军解决当前存在的困难,并连夜给美国驻汉口总领事戴维斯写了一封信,要求戴维斯帮助解决一些急需药品,为新四军补充医护力量。

带着李先念、陶铸等首长的嘱托,孙光珠历尽艰险,终于到达汉口,见到了美国驻汉口总领事戴维斯。时值中国农历新年,戴维斯答应以办“春节”晚会的名义,向欧美盟国驻汉口的领事馆、文华大学等单位的负责人发出邀请。在这些被邀的单位中间,就包括汉口协和医院。

大年初二上午,戴维斯告诉孙光珠:“你们要的药品和器械,大部分可以解决,医生也可以给你们调配一名,但只有一人。”孙光珠听了大喜,禁不住连声道谢。

戴维斯说的这名医生,就是谈太阶。根据孙光珠的回忆,当时在汉口美国领事馆,他和戴维斯先生正说话,有一个年轻人走了进来,于是戴维斯向孙光珠介绍说,他叫谈太阶,现在协和医院工作,这次协和医院决定派他去前线。

两人握手寒暄,对谈一阵后孙光珠才知道 ,原来谈太阶从小生活在城市,后来从学校毕业后在协和医院工作,对乡村及战地情况并不了解。但是当时大敌当前,哪个好男儿没有报国之志呢?谈太阶已然决定,完成这次医院的安排后,即留在根据地,抛却繁华的城市与舒适的家庭,投身抗日战场。第一次和孙光珠见面,他不断就前线医疗情况提出各种疑问,孙光珠一一介绍,两人相谈甚欢,当即约定了启程日期。

5 天以后,谈太阶就跟随孙光珠离开了协和医院,离开大都市武汉,来到了新四军的战地医院。就这样,新四军的革命队伍又多了一名熟悉医疗工作的行家;而总价值5 万余元的药品、药械,也通过地下交通线,陆续运到了鄂豫边区。根据地缺少医生及药品、器械的状况也在一些国际友人的帮助下,终于得到了一定程度的改善。

谈太阶初到新四军时,国民党张淦部指挥其所属两个师和程汝怀的两个纵队共一万多人,正分数路向新四军驻地进攻。战地医院接到上级指示后,当即与地方政府联系,动员群众,用小松条、草绳编织了30多副担架,做好了撤离准备。当天下午,全员200多人迅速从笔架山撤出,向预定方向转移,辗转到达位于孝感的花园以北,广水以南,紧贴平汉铁路东侧的武家河地区。到武家河的第二天,谈太阶就与两个下乡的鬼子遭遇,差点被问出破绽,一旦被识破出真实身份,搜到藏在老乡家的药品,后果不堪设想。

谈太阶晚年的回忆录中,对当时遇险的事情有过描述:“当60多名轻伤员随院部绕道西撤,32名重伤员由顾华邦同志带领返回路东后的第二天,我和协理员布凤友向导,从驻地小松岭出发,经澴水河涉水过去,于当天深夜赶到武家河,特地去了解那里重伤员医疗、生活和有关情况。

一天上午,我和布凤友同志一道看望了几个伤员,到了中午时刻,我独自从一户群众家走出,本想到隔壁家房东去看药品存放和使用情况的,当我走到这家门前,见大门半开,两担药箱,就放在堂屋脚,我正要进去时,抬头一看,前面离我不到50米处,有两个鬼子兵,一前一后,向我走来。

心想:回避吧,来不及,进屋里去吧,将要惹出一场大祸,只好镇静沉着对付。

因我是刚从敌占区------武汉来到边区工作不久的。鬼子兵见到的多,知道这些家伙下乡来,是不安好心的。加上我当时的穿着打扮,蓄小分头,戴副眼镜,上穿浅灰色对襟短褂,下着米色西裤,口袋里还有个护身符------“良民证”,因此装着毫不介意地急步向前走去。

“嘿!你的什么干活?”走在前面的鬼子兵问。

“是从武汉来,做买卖的。”我答。连忙把“良民证”掏出给他看,另一个鬼子兵还在我身上搜查,也找不出什么破绽。这两个家伙打量我的一身打扮后,信以为真,急急忙忙掉头就走,只顾抓鸡、牵羊去了。这样,我就骗过了敌人,平安无事,也避免了鬼子闯进存放药品的房东家。”

十多天后,谈太阶和两位同志涉水过澴水离开武家河,不料因几天前落了一场暴雨,河水猛涨,蹚到河心深处时,一下子把3个人冲散了。幸亏河水不深,又有两位同志及时冲回来相扶,谈太阶才得再次脱险。

“断头今日意如何? 创业艰难百战多”。后方医院人手不足,药械缺乏,最令人难办的是敌人的“扫荡”。伤病员本来就需要休息,敌人扫荡使得医院没有一个固定的场所,东搬西迁,轻伤拖成重伤,重伤的往往拖得奄奄一息,严重影响医疗质量。1942年、1943年,是谈太阶参加革命最初几年,也是抗日战争最艰苦困难的几年。彼时,日伪对边区实行封锁包围,疯狂扫荡根据地四周。敌人的碉堡林立,维持会、伪军处处设卡,连年旱灾,农业欠收,根据地军民的生活非常困苦,连盐都吃不上。作为新五师的军医处长,谈太阶既要操心部队医疗资源的分配、医护人员的培训、医械物料的筹集,还得亲自上阵,参加手术和治疗工作。由于病房分散,每天走几十里路、鞋子磨破是常态。

据新四军老战士喻清夫回忆,仅在根据地襄南医院,从1948年到新中国成立前夕,短短的一年半时间里,医院共救治负伤战士3000余名。截肢、骨折等大型手术均由当时的军分区卫生部部长谈太阶等亲自主刀和参与救治。

除了在根据地坚持斗争,谈太阶还多次化妆到武汉、到其他敌占区活动,为党的革命事业争取多方面的支持,直至革命胜利。

谈太阶(右二)和中国援助阿尔及利亚医疗队部分同志合影(武汉市卫生局供图)

这次派出中国医疗队,处于高度保密的状态。作为党中央的一项重大决策,医疗队深入民间,实际上对外交起配合作用,兹事体大,又是首次选拔派遣,所以格外慎重,政审极为严格。许多人接到通知时,离出发时间仅有3天。

所有医疗队队员只知道去北京执行任务,到了北京,又集合起从上海、天津等地赶来的队员,大家统一置装,都是笔挺中山装,颜色和样式全部整齐划一,再次坐上往北的火车,“只知道向北开,根本不知道自己将要去向何方。”

新中国第一支援外的医疗队在谈太阶的直接领导下,在包括协和医院魏金元、李彦三等医生的队员们的共同努力下,取得了空前的成功,获得了被援助国家从上至下的一致好评,为我国援外医疗巨大成就的取得开了一个好头。

2003年中国援阿40周年庆之际,阿尔及利亚驻华大使向中国医生发表讲话:我知道,今晚到场的来宾中有一些是当年援阿医疗队的代表,尤其是湖北的代表,我只想对你们说,没有人能够像你们这样征服阿尔及利亚人民的心,你们为阿中关系作出了巨大的不可估量的贡献,阿中人民永远感谢你们!

附件:

鄂公网安备42011102000831号

鄂公网安备42011102000831号