中国麻醉的“学科先驱”——金士翱

华中科技大学同济医学院附属同济医院麻醉科教授、主任医师金士翱。

华中科技大学同济医学院附属同济医院麻醉科教授、主任医师金士翱,是推动麻醉学专业进入我国高等教育科目的第一人,他不仅促成高等医药院校临床医学类中增设“麻醉学专业”,还作为全国仅有的3位麻醉学博士生导师之一,培养了中国大陆第一批麻醉学博士。

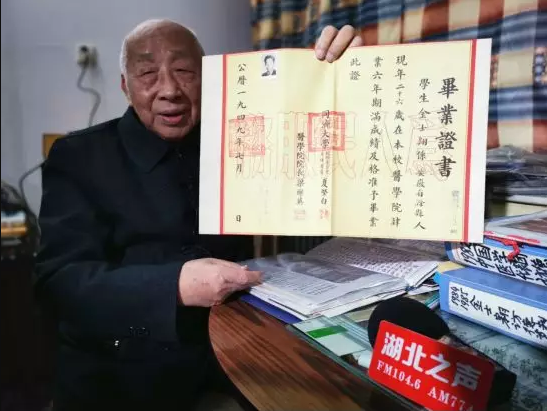

(新中国成立前夕,金士翱从医学院毕业,走上从医之路)

金士翱生于1923年10月,今年已96岁高龄。1949年,26岁的金士翱从同济大学医学院毕业,成为一名医生。这位行医岁月与共和国同龄老专家的家,是一间几十平米的老房子,老旧的家具和座椅垫有许多修补的痕迹,柜子桌子上堆满了参考文献和书,这些都是金老的宝贝。客厅里摆放着一架老式的钢琴,窗台上整齐堆放着的,竟有一半是音乐方面的资料和影碟,一时间让人误以为金士翱是一位音乐家。其实,由于对音乐、特别是古典音乐的热爱,金士翱在专攻麻醉之外,还积极探索“音乐辅佐治疗”在麻醉与危重病医学上的应用。如今,年逾九旬的他,仍乐于做一名知识和音乐的薪火传递者。

李庄,长江上游的著名历史文化重镇。抗战期间,同济大学西迁在此办学6年,从这里走出了一批日后的医学大家:中国科学最高奖得主、肝脏外科大师吴孟超;全球华人“生物科学奖”获得者、中国遗传学奠基人吴旻……金士翱也是其中之一。

1949年,金士翱从同济大学医学院毕业后进入南京中央医院( 现南京军区总院)任外科住院医师,受到良好的临床医学基本功训练。上海解放后,同济大学急需人才,金士翱于1950年8月回母校同济医学院附属中美医院任外科住院医师,不久担任了外科总住院医师。当时,麻醉医生奇缺,时任外科主任裘法祖为此十分焦急,特意安排金士翱从事并负责临床麻醉。此后金士翱走上了专职麻醉医生的道路。

1952年回到上海,金士翱随即来到上海医学院附属中山医院师承我国现代麻醉学奠基人吴珏教授学习麻醉。一年的时间,金士翱就成了基础扎实,且内、外科临床技能俱佳的麻醉医师。吴珏教授有意留他在身边当助教,金士翱却急切地想回到同济去改变那里临床麻醉落后的现状。1953年,金士翱进修结束回到同济医院,随即建立麻醉学组,外科主任裘法祖腾出自己的工作室给学组办公。

在金士翱的主持下,同济医院麻醉学科进入全面发展阶段。许多手术不再因缺少麻醉而受到限制;麻醉和手术后并发症也大为降低。一些大型开胸手术如肺切除、二尖瓣狭窄闭式分离取得较好效果。

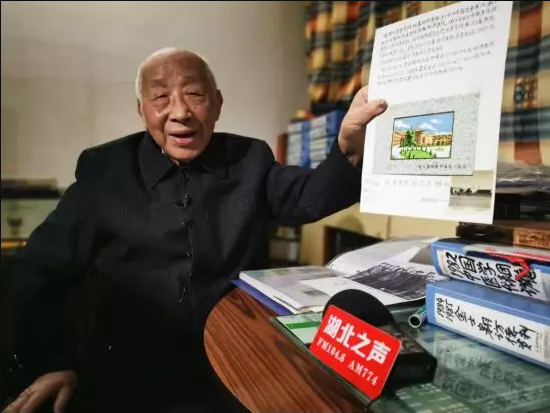

(金士翱教授向记者展示同济医院迁驻武汉时的纪念画)

1955年同济医院迁驻武汉,1956年6月,医院麻醉科正式成立,不仅担负全院乃至全省抢救和麻醉业务,而且接收各地送来的麻醉师培训。1962年,金士翱晋升为副主任医师。当时,全国麻醉专业高级职称人员不到10人。

1964年5月,全国第一次麻醉学术会议在南京召开,金士翱在大会上所作的“主动脉移植手术的麻醉经验”报告,首次报告了采用降低病人体温和人工控制低血压措施应对手术中阻断主动脉引起的一系列病理生理改变的良好效果,引起出席代表的关注。

在临床麻醉中,金士翱和他的同道创造了一个又一个手术奇迹,重伤工人的抢救、下乡巡回医疗都少不了金士翱和他的同事们的身影。1979年后,武汉麻醉学专业委员会和湖北省麻醉学专业委员会先后成立,金士翱教授被推选为主任委员。1984年,金士翱被国务院学位委员会批准为博士研究生导师,是当时全国仅有的3位麻醉学博士生导师之一。

上世纪70年代末,中国医药界旋起一股“针刺麻醉”之风。这股风也刮到了欧美,国外的同行们想到中国来看个究竟。同济医院在德语国家有较高的知名度。一时间,到同济医院考察针刺麻醉的国外医学团体络绎不绝。金士翱既是麻醉专家,又精通德语和英语,是医院委托的主要接待专家。每次介绍中,他总是坦诚相告:针刺麻醉是中国的传统医学,目前主要是基础研究,的确取得了一些成果,而临床试验只是选择某些浅表性、局限性病例,并且以病人的自愿同意为前提,绝大多数手术采用的仍然是现代常用的硬膜外麻醉或全身麻醉。金士翱领他们参观手术,访问病人。国外的同行因此明白了“针刺麻醉”是怎么回事,有位学者就针刺麻醉专程来到武汉访问金士翱,回国撰文发表在德国《医师报》:“中国的麻醉并非只用针刺麻醉,在许多适应证情况下,金教授还是施行西方常用的气管内麻醉方法。”由此,消除了西方同行的诸多误解,也使金士翱清楚地意识到:中国的麻醉事业的发展是离不开国际技术借鉴与交流的。

随着国门的进一步打开,金士翱成了一位沟通中外麻醉医学交流的学术使者。1982年10月德国萨尔州萨尔州大学医学院举办“中国周”活动,受德方邀请,中国政府派医学代表团参加,这是1972年我国与德国联邦政府建立外交关系10年后首次派出医学代表团,金士翱被卫生部指定为代表。金士翱被邀请在大会上作《中国麻醉学发展概况》的学术报告,这是德国专家首次聆听来自中国关于东方医学的报告,反响极大。“中国周”让德国知晓了中国卫生科技的发展,也认识了中国的医学专家。

两年后,金士翱再次出现在萨尔州大学医学院的学术报告厅时,已经是这个学校的客座教授了。他以一口流利的德语先后作了《中国医学教育》《硬脊膜外阻滞麻醉经验》《原位肝脏移植的麻醉》等学术讲座,深入浅出,幽默风趣,好评如潮。1985年2月1日《萨尔州报》大篇幅报道了学术报告盛况。奥地利维也纳大学闻讯,特地邀请金士翱前去讲学、访问。讲课之余,金士翱抓紧时间向德国同行学习,或进行切磋、交流。交谈中,德国麻醉师反映,在施行硬膜外麻醉中普遍感觉层次不易把握。金士翱观察发现,德国所用麻醉针过于锋利,穿刺中难有层次感,而中国的麻醉针利钝适中,他即电告国内邮寄50根送给德国同行,他们使用后,连声称赞“中国技术实用”。

金士翱学识渊博,为人谦和,深为德奥两国同行尊重。在他的牵线搭桥下,同济医科大学先后与德国萨尔州大学医学院、杜塞尔多夫大学麻醉学研究中心、奥地利维也纳大学医学院麻醉学研究所建立教学与业务合作。1994年中德在武汉召开“中德心血管病学和麻醉学研讨会”,金士翱和德国Erhard Hrtung教授为共同主持人,时任德国总理科尔和时任中国卫生部部长陈敏章分别发电致贺。

上世纪80年代,麻醉学已形成自身的理论和技术体系,许多发达国家将麻醉学与内科学、外科学等并列为二级学科。我国随着临床医学的迅速发展以及需手术治疗的危重病人的日渐增多等,对麻醉学专业人员的要求愈来愈高。而客观存在的现状是,麻醉医师质和量远远落后于现实的要求。一些医院因缺少麻醉医师而使手术推迟,甚至导致无法开展外科手术,更有一些医院因麻醉质量不高而使麻醉意外或事故层出不穷。

金士翱深知,造成这种局面的根源在于:我国没有麻醉学专门人才的培养机制,麻醉人员多由医生、护士转行而来,高层次麻醉人才的培养无从谈起。心急如焚的他苦苦思索着、探寻着,从调查研究入手,收集资料,寻求良策,撰写成《走我国自己道路,解决麻醉科后继乏人问题》一文,准备呈报有关部门。

1987年3月,国家教委在南京召开的全国普通高校医药本科院校专业目录预审会上,金士翱作了《走我国自己道路,加速培养高级麻醉学专业人才》的专题发言,引起与会者的共鸣。5月份,杭州召开的正式审定会,确定在临床医学类中增加“麻醉学专业”的设置,并委托金士翱等3位教授编写麻醉学专业的培养目标、主干学科、主要课程、授予学位等。他们夜以继日,很快完成任务。

随后,我国10余所医药院校开设麻醉学本科专业,并面向全国招生,每年培养专业麻醉医生1000余名。从1981年至1996年,金教授共培养了16名博士、硕士研究生。如今,这些学生已是国内外麻醉学界的精英,活跃在中国乃至世界麻醉医学教学和研究舞台。

(金士翱教授还珍藏着年轻时候获得的各类奖状)

1990年,金士翱获国家教委对从事高校科技工作40年表彰;1994年获卫生部对《汉德医学大词典》编译工作表彰;1993年获国务院政府特殊津贴。

附件:

鄂公网安备42011102000831号

鄂公网安备42011102000831号